2016年“踏查长春”团队在复建的长春厅衙署前踏查。毕春慧摄

上世纪90年代复建的长春厅衙署。毕春慧 摄

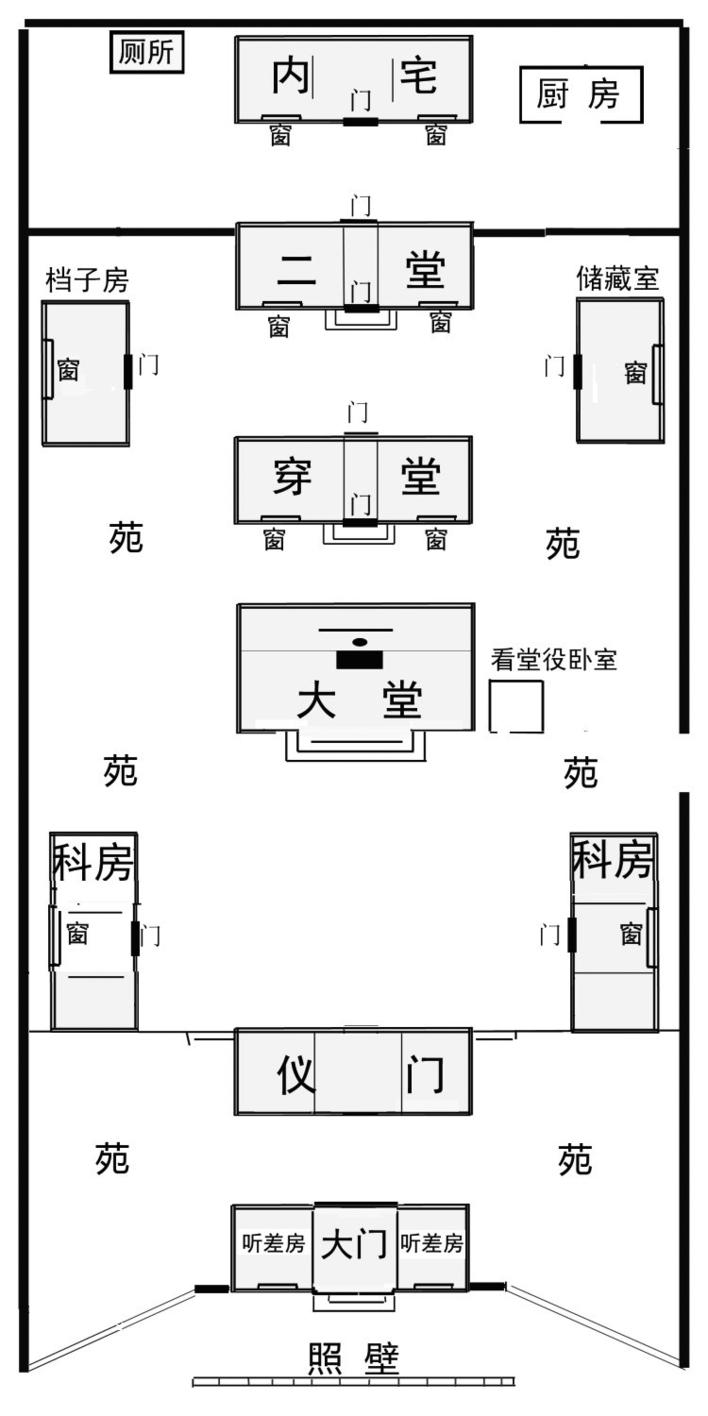

位于新立城的长春厅理事通判衙署布局图。 由杨洪友绘制

衙署,是指我国古代官吏办理公务的处所,一般来说是城市中的主要建筑,有一定的营造规制。有着二百余年历史的长春,在历史上也有自己的衙署建筑。从清代到民国,从新立城到宽城子,从长春厅到长春县,那些消逝在历史烟云之中的建筑,见证了长春的肇始和兴衰。对衙署建筑情况的研究和梳理,有助于丰富城市历史文化细节,帮助我们从一个侧面了解长春历史。

1800年,长春厅建立,其衙署于当年在新立城修建。关于这处衙署的建筑格式,仅见于志书。上世纪90年代,有关部门曾对其进行考古发掘。长春厅建立25年后,衙署才移建至今天的长春市内,并在长春升府时进行了扩建,此后一直到民国时,又曾几次修补和重建。本文通过档案和方志等各方史料,对位于新立城的长春厅理事通判衙署的选址、建造、布局等情况进行详细介绍。

一、长春厅衙署的选址

清代长春所在地区,原来是蒙古郭尔罗斯前旗公的私人领地。从乾隆五十四年(1789年)流民进入开始,到嘉庆四年(1799年),正好10年的时间,这里已经聚有2300多户流民,开垦土地超过2.6万亩。嘉庆四年十月,吉林将军秀林奉旨会同哲理木盟盟长调查流民私垦事件,并上报了相关情况。随后,秀林再次上奏,请求准予在长春地区“就地设官管理,征纳租粮”,即借地养民、借地管民,这个奏请经理藩院“议准各项”。于是在第二年(1800年),长春厅建立,主管官员为理事通判,首任者为蒙古人六雅图。这是继吉林厅之后,吉林将军管理的第二个厅。

在清代,某个区域决定要设立府厅州县后,接下来一般有几件大事要做,即定学额、定缺分、修城墙、筑衙署。这四项任务以及具体事项,要由当时的将军、巡抚或总督在奏请建立府厅州县时一并奏明。其中,修建衙署是相当重要的一件,因为它是一级行政机构建立和政权行使的标志。而衙署的修建地点,则通常由上奏者提前一两年便委派官员勘查确定。这个被委派勘查官员,一般都是所设行政机构的第一任主官,有的甚至先确定设治委员,再进行勘查。比如光绪六年(1880年)十二月,吉林将军铭安奏请设立宾州、五常、敦化二厅一县,便在奏折中汇报说,在阿拉楚喀地方设立宾州厅,已提前札派知府衔升用同知候选通判王绍元前往查勘;而在五常堡地方,札派四品衔委用通判陈治、同知衔委用知县毓斌进行查勘;在敦化县地方,也是上述两人查勘。但铭安随后又派查地委员赵敦诚前往敦化地区招集垦荒,许以立城设官,保卫地方。这些人都“绘图禀复”,分别提出苇子沟、五常堡、阿克敦城三处,可以作为各自的治所。这些建议被铭安所采纳,并在奏折中提出具体构想。上述二厅一县建立后,王绍元、毓斌、陈治3人被派委“试署”,分别担任了各自查勘地区的第一任主官。从奏折中看,这些官员对各自地区的调查,早在光绪五年、六年时就已经进行了。而上述厅县的正式成立时间则是在光绪七年(1881年)。再比如,光绪三十四年(1908年),东三省总督徐世昌奏请设立长白府之前,就任命从长春府离任的张凤台为总办长白山设治委员,踏查长白地区,选择治所地点。最后张凤台提出将府治衙署设立于长白山的十九道沟。同理,吉林将军秀林既然有了设立长春厅的想法,他也应提前札派一二人进行实地查勘,时间应当是在嘉庆四年冬天,即在嘉庆帝要求查办蒙荒之后,秀林就应当已经着手进行筹备。如果按照惯例,负责查勘的官员就应该是首任长春厅通判六雅图。

吉林省新设的宾州、敦化、伊通等厅州县衙署地点一般都选在地处通衢、人烟稠密的村镇,而长春厅衙署虽然说设在了长春堡,可《长春县志》中明确记载:“长春厅之设,非在长春堡,乃在堡东隔伊通河十里地方筑土城设治,因谓之为新立城。”这就是说,两者中间隔着伊通河,可以看出这里无房无民、土地初辟的地点(但也有调查资料记载,当时的新立城是一个很繁华的村子)。总之,长春厅衙署并不在长春厅中心位置,而是过于偏南。其实这也不算孤例,据《长白汇征录》记载,长白府衙署设立时就没有选在成熟的居民点,基本上是设在无人的荒野。我们今天还没有看到秀林的奏折,不知道六雅图当初是出于何种考虑,应该是多方因素综合作用的结果:一是奏折明确记载,长春厅“各乡居民稀少,(衙署)地处偏壤,尚能兼顾”,这是最重要的因素;二是靠近柳条边外的条状地带,应是长春厅最早开发的地区,流民多集中于附近;三是衙署距伊通边门约15清里,进出吉林省城(今吉林)和前往奉天(今沈阳)是很方便的;四是伊通边门的驻军可以保护衙署。但不管如何,长春厅衙署终于建造起来了。从此,长春厅的名称出现在历史中,并成为今天长春城市名称的起源。在今天的新立城有一块被村民们称为“衙门地”的地方,便是长春厅衙署遗址,已被1994年的考古发掘所证实。

二、衙署修建经费风波

据相关档案记载,长春厅理事通判衙署在嘉庆五年(1800年)就建成了,那么是何时开始动工的呢?我们可以做一个推断。《清实录》明确记载,应秀林之请,“清嘉庆五年五月戊戌,铸给吉林新设郭尔罗斯理事通判印”。按清朝惯例,吏部需在皇帝批准设厅后,向礼部提出铸印要求,一般礼部在接到申请两三个月后才会开铸。五月份铸印,长春厅被批准时间最晚也应在当年三月。批准之日,也就是衙署动工之时,通判六雅图也应在这个时间点开始了长春厅衙署的筹建工作,动工时间应在春夏之交,而不是通常认为的他在农历五月份来到长春,七八月才开始着手营造衙署。因为筹建工作包括购备砖石木料、组织车马运力、招募工匠等,如果七八月间开始筹建,工程是无法在当年完成的。

当时的工程存在很多困难,其中最难的是建房所需的木材和灰斤。虽然当时的吉林省是森林大省,但据档案记载,当时“长春堡系蒙古所属,并不出产木植,亦无灰窑。所用一切木植,前往吉林采办”。采购到的木材要由松花江水路运到江岸口,再经过陆路运到长春堡,路程180清里,合100余公里。而使用的“灰斤系由黄驿地方采办运送”,陆路计程80清里,约合45公里。也就是说,修建衙署所需木材是从省城吉林附近购买的,经过水、陆两种方式运输到新立城。黄驿则不知位于何处,从清末吉林府的地图上看,当时的苏瓦延驿站东南十里远的地方有个被称为“石灰窑子”的村子,距当时的厅署地约40多公里,长春厅衙署所用石灰有可能出自那里。

长春厅此次所建衙署,除了通判衙门外,还有巡检衙门和监狱。前者于当年峻工,而巡检衙署和监狱等工程则是

在第二年完成的。待所有工程结束后,按照程序,吉林将军秀林须将工程的工料银等各项支出汇写成一本报销清册,“提报工部,请其核销”。此次长春厅衙署工程共用银2900余两。但出乎秀林的意料,工部拿到册报后认为工程花销过于巨大,而且不透明,和秀林几次交涉无果后,把事情捅到嘉庆帝那里。原来在清代,一项工程从立项到前期工程的经费预算,再到实际支出经费,都要严格按程序册报给工部,由工部进行最后核销,通称“估销”。为了防止工程中出现浪费公款以及“浮夸开报”进行贪污等情况,工部最后的审核也很严格。在工部拿到吉林将军的册报之后,发现建造长春厅衙署所需木植、灰斤的运费竟高达1200多两,占整个工程款的将近42%,“以至运费多于买价”。由于《钦定工部则例》对工程所用材料的购买、运输都有明确规定,长春厅高比例的运费让工部深表怀疑,于是对秀林的册报进行了驳诘,要求吉林方面“速饬查明里数,别行删减”支出。秀林补报厅署所用木材和灰斤的出处,但工部再次驳回报销清册,还质问秀林为何不在长春附近购买原材料?秀林只好第三次报告说:“长春堡系蒙古所属,并不出产木植,亦无灰窑,所用一切木植前往吉林采办”,还说“所用运价,具系据实造报,实难删减”。

经过几次反复,已是嘉庆七年(1802年)九月份。时任工部尚书缊布接到秀林的第三次册报,非常不满,认为长春厅“新建衙署运价浮冒”,于是进行了第三次驳查。按清制,工部“核销一切工程,驳查三次,即应奏明办理”,也就是说,工部不必再和吉林方面直接联系,而是上奏朝廷,由朝廷处理。于是缊布直接上了一道奏折,表达了以下三层意思:第一,如果长春厅所用木植等建材必须从180清里远的地方购买,“并水路难通之处,原来不说清,即应于原报册内预行声叙”,但以前册报时“仅只开具运程里数”,却没有将长春地区不产木植、灰斤和水运不通的事情详细说明,是工部几次驳查后才详报的,“恐系该承办厅员回护原报里数,不行据实详查,籍词狥隐”。第二,此项工程,吉林将军没有按要求“饬令承办官员据实删减,又未将运程里数实在情形自行奏明,殊属含混”,疑问过多,无法核销。第三,关于长春周边是不是真的“不产木植、灰斤”,而且“不能水运抵工之处,臣部无凭查核”,因此请皇帝下旨,另派大员对上述情况进行详细查明,“复奏到日,再行核办”。该奏折很快得到皇帝的批准。

其实,秀林所说的确是实情,民国时期的《长春县志初稿》和档案中都记载说长春使用的石灰“纯由吉林运入,此等矿物制造,不产于本境,实为本境人民必须之物”,还记载说长春“本境地势平坦,向无森林,所有树木,不过富室村庄前后,及墓田周围,栽植杨、柳、榆等木,用卫风气,而壮观瞻”。用于建造衙署的木材从外地运来,当属实情。

虽然秀林说工料银无法删减,但既然皇帝下旨,工部又要求“据实删减”,秀林也不能没有一点动作。档案资料显示,长春厅衙“通判并巡检各衙署及监狱等项,共计需用银二千八百十五两三钱一分九厘”,比原来题报给工部的数额减少了100多两。《吉林志书》记载,这笔钱经“秀林奏准,由吉林地丁银顶下支出”。显然,经删减后的核销清册报到了工部,获得通过。近三千两的花销,数额并不算少,当时长春厅一年的牛马税仅收入230多两。

三、衙署的布局规制

关于嘉庆五年所建的长春厅通判衙署规模,《吉林志书》(记事止于嘉庆十八年)给我们留下了准确的记载:衙署有大门一间,两边听差房各一间,门前照壁一座,仪门一间,两边二门各一间,东西科房六间,大堂三间,穿堂三间,二堂三间,住房三间,档子房三间。衙署之外,为版筑夯打的土墙,“周围50丈、高7尺”。其实,上述记载的房间数,只是一个厅衙的标配,是必须具备的。此外还要有一些基本的生活设施,比如大堂边应有“看堂役房”,后院的生活区要有厨房、厕所,还有库房、班房以及衙神庙等等,这些附属建筑没有被详细呈报,因此我们无从知晓。

关于长春衙署的面积,长春历史研究专家于泾老师最开始认为它约为1万平方米,后来根据围墙长度进行推算,认为其占地面积最多仅为1600平方米。为了搞清它的规模,1994年,当时的长春文物管理委员会等单位曾对其进行发掘,认定其平面布局与《吉林志书》记载相同。于是一些人认为,与河南内乡县县衙那样宏大宽敞的建筑相比,长春厅衙署的占地面积和建筑规模都显得很局促,甚至“很简陋”,这实际上是一种误解。《钦定大清会典事例·工部》明确规定,各级官员的“治事之所,为大堂、二堂,外为大门、仪门;大门之外为辕门;宴息之所,为内室、群室;吏攒办事之所,为科房。官大者规制俱备,官小者以次而减”。当时的吉林省也有《吉林同知衙署章程》《吉林巡检衙署章程》等一系列规章制度,来确定各级衙门的占地面积和房间规模。《吉林通志》记载的光绪年间各府厅州县衙署,在布局和房间上各有定数,与地区的发达程度无关。并不是经济发达的中原大县如内乡县,就可多建,经济落后开发晚的长春厅就可以少建。如果官员擅自扩大建筑形制、格局,甚至彩绘不遵守规定,那么不仅经费不能报销,而且还可能因为僭越而受到处罚。此外,《吉林外记》记载,道光五年(1825年)移建至宽城子的长春厅衙署,在建筑数目和空间布局上与新立城的完全相同,这更可证明新立城的衙署规模是依制而建的。当然,到了清末,朝廷的控制能力减弱,许多地区借口翻修或机构增设在衙署内私下加盖房屋就很常见了,但是这些费用要由主官自己解决。

对于新立城的衙署建筑面貌,我们知之甚少,好在1994年的考古发掘中发现了几处房屋建筑遗迹,让我们有幸窥其风采。特别是“大门址和东侧听差房遗址”中所蕴含的历史信息非常巨大:一是这些建筑没有地基,是在夯实的土地上平地起造的;二是建筑材料为青砖,以黄土沟缝做口。这两处遗址十分珍贵,第一处“东侧听差房遗址”,坐东朝西,呈长方形,面阔13.2米,进深6.6米,分为三间,中间开门。室内青砖铺地,进门分为左右侧室,每个侧室都有火炕,一共三铺,各由单独的火炉供暖;第二处“大门址”在差房西南方20米处,“坐北朝南,少见砖石基础,主要由相互对称的8个木质立柱支撑”。考古报告将这两处遗址定性为“大门遗址和东侧听差房遗址”,笔者认为有待商榷。《吉林志书》明确记载,“大门一间,左右听差房一间”。也就是说,听差房和大门共3间,两边听差房各有1间,而此次发现的东厢房面阔和进深绝不是一间房的规制。笔者以为,将这两个遗址定位为衙署内的二门和东侧科房(吏户礼兵刑工六房)更为恰当。无论如何,从这些发现可以看出当年衙署办公人员的工作和生活环境。二百多年前,长春厅的办事人员就是坐在这些火炕上处理各种政务的。

对于衙署的占地面积,考古报告中没有记载。笔者认为于泾先生估算的近1600平方米并不准确,根据考古报告和同类衙署的相关记载推算,长春厅衙署占地面积可能在9000平方米左右。

这次考古发掘工作也带来了一些争议,就是在衙署遗址中“均见大量青砖,不见任何瓦件”。结合当年新立城镇保存的清代商民所建房屋为砖墙漫圆形平顶、顶部不敷瓦的特点,考虑到长春是蒙古王公封地,首任通判六雅图也是蒙古人,于是考古报告认为,当时长春厅理事通判衙署“也必须符合蒙古(或中国东北的西北部)的风格样式”,即“砖木结构的土顶平房,并非常见的起脊瓦顶”。这一结论在当年就引发了争论,笔者也并不赞同。第一,商民使用平顶是为了减少支出,而官房修建衙署不会过多考虑经费问题;第二,土顶平房外观一般,而清朝官衙非常重视官府的威严,强调这类建筑必须“以壮观瞻”,官方不会把衙署建成商号的风格;第三,衙署虽然设在蒙地,但更要与当地风格有所差别,否则“郭尔罗斯理事通判印”就不会改成长春厅理事通判关防了。所以,长春厅衙署应为人字形起脊建筑,而且这种风格的建筑在后来的宽城子和长春各地是极为常见的。甚至,我们也不排除是起脊瓦房。工部的奏折中只提到长春本地不产木料和灰斤,需到外地购运,但没有说所用青砖也是外购的,那么它一定是产自长春本地的。宣统二年(1910年)十月二十六日的《盛京时报》就曾记载,长春“开埠局于本年二月间因需用砖瓦甚夥,特在龙王庙前后立官窑三十余座,派员招工烧火”。由此可见,长春本地是能烧制房瓦的,而且能烧制青砖的地方就能烧制房瓦。道光五年吉林将军移建衙署的奏折曾提到,长春厅衙署北迁后,原建筑的各种材料要“变低备抵”新的衙署支出,也有可能是这些房屋的砖瓦被当地人买走,因此没有在考古工作中被发现。

四、衙署的修理和迁移

清代的工程都有“固限”,也就是工程质量的保证年限。工程承建者要出具“保固切结”,言明自己所用材料都属上等,保证不会出现质量问题。还要有其他商号为承建者出具“保结”。如在保固期内工程出现问题,就要对相关人员进行问责,包括承建者和当事官员。嘉庆二十四年(1819年),长春厅衙署曾由当时的长春厅通判富纳“粘补捐修”,也就是进行小规模修理。

随着经济的发展、人口数量的增加和垦区的扩大,长春厅面积增加了近一倍。随着开垦区域向北、东、西三个方向扩展,长春厅衙署的位置就显得过于偏南了,特别是“遇有相验要案,往返相距一二百里,诚有鞭长莫及之虞”。而当初建造的监狱到了道光五年(1825年),“已逾固限,监墙鼓裂,监房俱各渗漏,木料糟朽,亦到应修之年”。在此处重修也是花钱,移建也是花钱。于是,道光五年,长春厅理事通判常喜提出将衙署北迁到宽城子,因为那里位置适中,“人烟稠密,商贾辐辏,五路通衢”,“不惟易于弹压而安商旅,且便于访缉不致有疏脱之虑”。这条建议被采纳,长春厅衙署于1825年移建至宽城子。新立城衙署就此结束使命,退出历史舞台,但它作为长春城市的起点,将被人们所牢记。

(作者为长春市社会科学院副研究员、科研处处长)

关于中国彩虹网|广告服务|联系方式|网上投稿|法律顾问(吉林创一律师事务所)|违法和不良信息举报: 0431-82530026|举报邮箱:jb@chinajilin.com.cn

Copyright (C) 2001-2006 chinajilin.com.cn, All Rights Reserved

中国彩虹网版权所有吉ICP备17001367号